Ciao Reader! Sono tornata con un nuovo appuntamento per la rubrica A spasso tra i generi letterari e per questo sesto episodio parleremo della letteratura ergodica.

Le volte scorse abbiamo esplorato e analizzato i generi giallo, thriller, romance e fantasy, oggi invece sarà il turno della letteratura ergodica. Partiremo dalla sua nascita quando e dove, continueremo con il suo sviluppo, le caratteristiche più particolari e significative fino ad alcuni consigli di lettura da non perdere assolutamente…

A spasso tra i generi letterari #6: la letteratura ergodica

La letteratura ergodica è un campo affascinante che richiede un approccio attivo e partecipativo da parte del lettore.

La letteratura ergodica è nata come parte del movimento postmoderno nella seconda metà del XX secolo. Il termine “ergodico” è stato coniato dal teorico danese Espen J. Aarseth nel 1997. Il termine deriva dalle parole greche “ergon” (lavoro) e “hodos” (percorso), implicando che il lettore deve compiere uno sforzo attivo per navigare nel testo.

Essa ha iniziato a svilupparsi in ambienti di sperimentazione letteraria, dove gli autori cercavano di sfidare le convenzioni narrative tradizionali. Possiamo ricordare opere come Rayuela (Gioco al massacro) di Julio Cortázar del 1963 e Infinite Jest di David Foster Wallace del 1996 le quali hanno contribuito alla popolarità di questo stile.

Caratteristiche principali

La letteratura ergodica presenta diverse caratteristiche che la differenziano dalle forme tradizionali di narrativa ad esempio la struttura complessa poiché i testi ergodici sono spesso strutturati in modi non lineari, con diverse sezioni, capitoli o frammenti che richiedono un approccio attivo da parte del lettore per essere collegati.

L’autore di un romanzo ergodico non racconta una storia fatta e finita, ma dispone, e a volte nasconde, tra le pagine, tutto il materiale utile per costruirla insieme a chi la leggerà: documenti, indizi, brani di testo, appunti. E talvolta i percorsi narrativi approdano a risultati diversi, a seconda delle scelte che si fanno, durante la lettura, di seguire questa o quella direzione.

Non a caso c’è chi ritiene giusto comprendere nel genere ergodico anche i libri games, quelli cioè che nascono proprio allo scopo di coinvolgere chi legge/gioca nella dinamica della vicenda, attribuendogli il ruolo di protagonista.

Altra caratteristica è l’interattività ossia il lettore è invitato a interagire con il testo in modi diversi, come seguire percorsi specifici, prendere decisioni sulla trama o risolvere enigmi.

La multimedialità, i testi ergodici, o meglio solo alcuni, possono incorporare elementi multimediali come immagini, video o audio, per arricchire l’esperienza di lettura per concludere, l’ultima caratteristica è lla metanarrativa ossia, spesso l’opera riflette su se stessa e sulla sua struttura sfidando il lettore a considerare la natura della narrazione e dell’interpretazione.

I calligrammi appartengono alla letteratura ergodica?

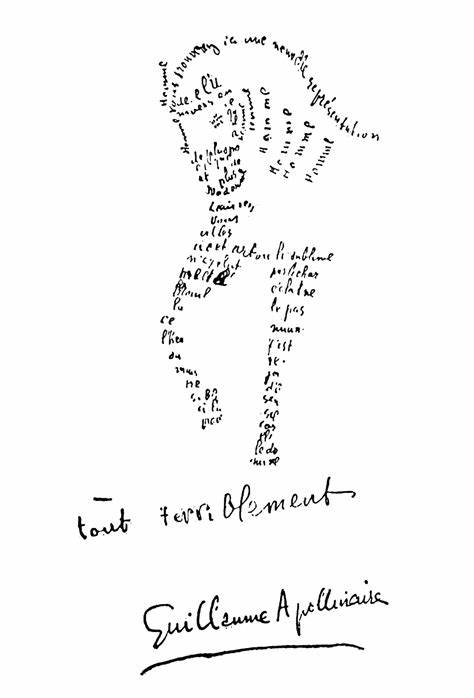

Come detto in precedenza si può dire che il genere viene esaltato nel 1997 ma si possono considerare le opere passate come letteratura ergodica anche se l’autore non ne era a conoscenza, ad esempio i calligrammi dell’età ellenistica (IV-III sec a.C.) come il calligramma detto anche carme figurato o poesia visuale, il quale è un componimento poetico in cui le parole vengono disposte in modo da ricreare la forma dell’oggetto che viene raccontato nel tema principale.

Altro esempio di calligrammi appartenenti a questo genere, sono le poesie composte dalle avanguardie del XX secolo fra cui ricordiamo il poeta cubista francese Guillaume Apollinaire ma anche la poesia combinatoria di Raymond Queneau, in Centomila miliardi di poesie del 1961 infatti questo libro, di circa dieci pagine, è formato da una serie di striscioline, ciascuna contenente un verso che, combinate fra loro, permettono di comporre a piacimento centomila miliardi di sonetti; tutti regolari, s’intende. Perché questa è, dopo tutto, nient’altro che una sorta di macchina per la produzione di poesie; e queste sono sì in numero limitato; ma abbastanza da poter permettere in teoria una lettura lunga quasi duecento milioni di anni (leggendo ventiquattro ore su ventiquattro), così come spiega lo stesso autore nella prefazione.

Adesso alcuni consigli più recenti, ovviamente non posso non nominare Casa di foglie di Mark Z. Danielewski, un romanzo pubblicato nel 2000 poi ripubblicato dalla Mondadori infine nel 2019 con l’editore 66THAND2ND. Viene raccontata la storia di una famiglia che vive in una casa muta-forma, e il lettore per scoprire la storia deve navigare attraverso le pagine complesse e bivi narrativi.

Si è discusso molto di questo libro soprattutto dopo la ri-pubblicazione del 2019, si è parlato dello stile innovativo e totalmente unico che l’autore usa e che riesce a trasmettere tante emozioni. Sicuramente è una lettura impegnativa, ma almeno una volta nella vita fa fatta perché è emozionante e innovativa, diversa dal solito.

Altro titolo da recuperare assolutamente è La mascella di Caino scritto da Torquemada (uno pseudonimo). Il libro è composto da cento pagine il cui ordine è totalmente casuale e terminano con un punto. L’autore afferma che esiste un “ordine inevitabile” in cui sono state scritte le pagine, ma risolvere questo enigma richiede un impegno notevole.

Il linguaggio è contorto e pieno di giochi di parole, citazioni e riferimenti culturali. Le definizioni delle parole crociate sono sfumate e complesse.

Alcune particolarità del libro è che in esso sono contenute schemi di parole crociate criptiche, in cui la soluzione stessa è un enigma da risolvere, inoltre è stato tradotto da un collettivo di traduttori noto come The Crime Badger, ma la loro identità rimane segreta.

In quest’opera viene sfidato il lettore a decifrare il suo intricato labirinto di parole e significati.

Bene Reader, per oggi è tutto. Io ti mando un saluto virtuale e rimani collegato per non perderti il prossimo incontro della rubrica A spasso tra i generi letterari!